Zur Lage

Der Prozess zur Reform des Theologiestudiums ist ein von Machtstrukturen durchzogener Vorgang. Die Erfahrungen, die ich bei Versuchen, mich als Studierende in diesen Prozess einzubringen, gemacht habe, waren allesamt enttäuschend. Die Frage nach der Meinung der Studierenden ist immer wieder groß. Gleichzeitig wurden zu prozessentscheidenden Veranstaltungen wie dem Think Tank im April 2024 zu einer Übermacht von Professor*innen nur einige Studierende eingeladen.

Häufig habe ich in den Diskussionen den gleichen Ablauf erlebt: Das Professorium streitet wieder und wieder über die gleichen Punkte. Wenn die Diskussion dann komplett unbeweglich geworden ist, wirft irgendeiner die Frage nach den Studierenden in den Raum. Die könnten ja schließlich auch „Mal“ was dazu beitragen. Tatsächlich wurde die Meinung der Studierenden nur in den wenigsten Fällen inhaltlich aufgenommen. Viel häufiger wurde danach einfach am vorherigen Punkt weitergemacht. Auf schriftliche Anmerkungen bekam ich selbst als Mitglied der GK I nicht einmal eine Eingangsbestätigung.

Wie viel Hoffnung darf ich also haben, dass mein Text auf einer Plattform erscheint, die von vier Professor*innen redigiert wird? Was darf ich mich hier trauen zu sagen, wenn ich zu einem dieser Professoren auch noch in direkter Abhängigkeit stehe?

Zum Kern

Allein die Annahme, es gäbe den einen Kern ist inkonsequent dem Studium gegenüber. Wir lernen nicht DIE eine Sache. So ist das Fach schließlich gar nicht angelegt.

Die Frage nach dem Kern erscheint wie eine Frage nach dem Sinn. Und die Antwort darauf ist in jedem Fall Teil des Theologiestudiums: Kontingenzbewältigung, statt weiter nach der Antwort suchen.

Zu den Sprachen

Ich habe mehrstündige Diskussionen erlebt, bei denen es um das Studium an sich gehen sollte und es dann NUR um die Sprachen ging.

Allen ist klar, dass drei alte Sprachen einen unattraktiven Start ins Studium darstellen. Aber irgendwie kann sich auch niemand von ihnen trennen.

Die Art und Weise, wie Professor*innen bei diesem Thema versonnen in die Ferne schauen und darüber reden, wie das bei ihnen damals war, und dass die Freundschaften aus dem Griechischkurs das ganze Studium überdauert haben, die Verklärung der Vergangenheit, die damit zusammenhängt, das Wissen darum, dass viele von ihnen damals bestimmt auch für die Abschaffung gewesen wären, all das führt mich immer wieder zu der Annahme, dass der Grund, warum diese Frage so stark diskutiert wird, ist, dass es sich um eine kollektive Traumaerfahrung handelt. Und im Trauma will man dann nicht allein sein. Alle müssen das Gleiche erleiden, damit sie fühlen können, wie schlimm es ist und anschließend wird darüber immer erstaunlich verklärt und ohne Bezug zum Leben berichtet.

Ich möchte wirklich nicht bestreiten, dass einen die Sprachen und der damit vertiefte Einblick in biblische Texte theologisch weiterbringen. Hat er mich sicherlich auch. Aber in unserer theologisch-pluralen Gegenwart gibt es SO VIEL, was uns inhaltlich weiterbringen kann. Zum Beispiel eine Traumafortbildung machen und dadurch die von Trauma gezeichneten Texte der Bibel besser verstehen können, Spanisch lernen, um die Texte von Theolog*innen wie Ivone Gebara im Original lesen zu können oder Zeit investieren, um sich mit gesellschaftspolitischen Debatten zu beschäftigen und diese theologisch zu reflektieren, um sich nicht nur in der Welt von gestern, sondern auch in der von heute zurecht zu finden. Alte Sprachen sind nur EINE von unendlich vielen theologischen Kompetenzen. Warum sollen wir alle dieselbe lernen? Ich wünsche mir ein Studium mit Zeit und Raum, um zu erkunden, zu finden und weiter zu suchen.

Zu Bachelor/Master

Dass auf inhaltliche Fragen immer wieder mit strukturellen Überlegungen geantwortet wird, ist hauptsächlich eine Ablenkungsstrategie.

Wie wenig manche Professor*innen von der Studierendenwirklichkeit in den aktuellen Systemen verstanden haben, zeigte sich besonders beim Think Tank. Der eine wichtige Grund gegen die Umstellung auf BA/MA war für Vertreter*innen des Magisters, dass durch unterschiedliche Regelungen der Unis der Studiengang sonst ja gar nicht mehr überall gleich wäre. News Flash: Das ist er auch jetzt schon nicht.

Das andere beliebte Argument ist, dass die Freiheit im Studium dadurch verloren gehe, dass im Bachelor/Master alles ganz böse modularisiert wird. News Flash: Das Studium ist an den meisten Standorten schon vollständig modularisiert. Für alle, die es noch nicht verstanden haben: Modularisiert bedeutet, dass wir Modulabschlussprüfungen machen, deren Noten dann fürs Examen keine Bedeutung mehr haben. Statt zusätzlich, zu diesen Prüfungen, eine Abschlussarbeit zu schreiben, hängt dann am Ende des Studiums alles am Examen und wer es bis dahin nicht schafft, steht nach 5 Jahren Studium ohne Abschluss da. Dass diese Absurdität bei einer Umstellung auf Bachelor/Master wegfallen würde, fühlt sich für mich ehrlich gesagt nach sehr viel Freiheit an!

Die Frage sollte aber auch gar nicht sein, welches Studienmodel das bessere ist. Wir können doch die Frage offenlegen, um die es geht: Wie erreichen wir überhaupt wieder gesellschaftliche Relevanz, damit unsere Fachbereiche/Fakultäten nicht in 10 Jahren dicht gemacht werden? Das kann ich auf 6.000 Zeichen nicht beantworten. Was ich aber an diesem Prozess beobachten kann, ist, dass das Professorium sich verzettelt. Wenn es mal zu einem Gespräch über Inhalte kommt, welches lange genug läuft, um die Sprachen wegzulegen, dann ist der nächste Streitpunkt, welches Fach am unverzichtbarsten ist.

Was wollen wir also von der Reform?

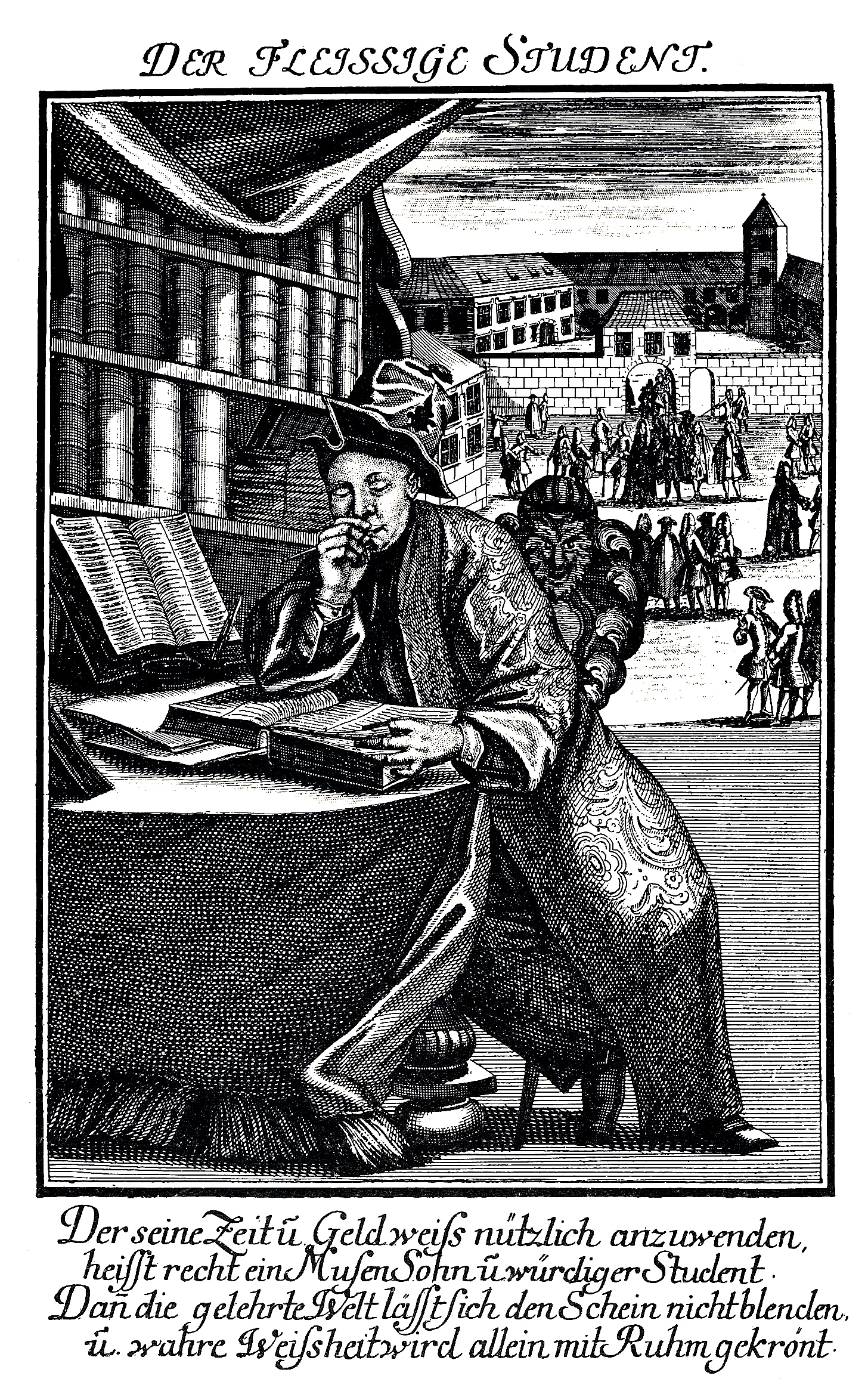

Vielleicht fangen wir mit den Basics an: Machtkritik, echte Partizipation, gesellschaftliche Themen und Kompetenzen in den Fokus nehmen, weg vom Schreibstuben-Image. Wir beschweren uns, dass wir an den Rand der Gesellschaft rücken. News Flash: Daran sind wir selber schuld. Aktuelle Themen werden selten auf Altgriechisch diskutiert.